L’Afrique face à ses défis démographiques

Comme Gilles Pison l’a souligné dans le n°309 de La Lettre de Justice & Paix, l’Afrique est la région du monde qui va connaître le plus fort accroissement de sa population, passant de 1,5 milliard d’habitants en 2025 à environ 2,5 milliards en 2050, selon l’hypothèse moyenne des dernières projections démographiques des Nations Unies.

L’examen du tableau ci-dessous révèle en quelque sorte deux Afriques : d’une part, les pays d’Afrique australe et septentrionale, déjà bien engagés dans leur transition démographique ; d’autre part le reste de l’Afrique subsaharienne (occidentale, centrale et orientale), avec des taux de croissance demeurant élevés. À l’échelle des pays, deux situations extrêmes illustrent la diversité des situations, des défis à venir : ainsi, la Tunisie présente un nombre moyen d’enfants par femme de 1,8 et un taux annuel de croissance de 0,6 %, tandis qu’à l’opposé, ces indicateurs sont respectivement de 5,8 et 3,3 en Centrafrique. Tandis que la Tunisie risque à terme de voir sa population diminuer (si la fécondité y demeure en-dessous du seuil de reproduction de 2,1), la Centrafrique pourrait voir sa population doubler d’ici 23 ans (au niveau actuel des indicateurs).

La situation démographique prévalant en Afrique septentrionale, où l’islam est prégnant, invite à déconstruire des idées reçues : ainsi, des pays musulmans peuvent présenter une très faible fécondité ; et dans cette région, la pratique de la polygynie, bien qu’autorisée par l’islam, y a presque disparu.

La population africaine à travers quelques indicateurs démographiques en 2025 [1]

| Région | Nombre moyen d’enfants par femme | Espérance de vie à la naissance (années) | Taux de mortalité infantile (o/oo) | Taux de croissance annuel (%) | % des 65 ans et plus |

| Afrique septentrionale | 2,9 | 72,5 | 19,9 | 1,2 | 5,8 |

| Afrique occidentale | 4,3 | 58,6 | 58,7 | 2,2 | 3,1 |

| Afrique centrale | 5,4 | 62,4 | 48,8 | 3,0 | 2,9 |

| Afrique orientale | 3,9 | 66,0 | 34,3 | 2,5 | 3 |

| Afrique australe | 2,3 | 66,3 | 24,3 | 1,1 | 6,5 |

| AFRIQUE | 3,9 | 64,2 | 42,6 | 2,3 | 3,7 |

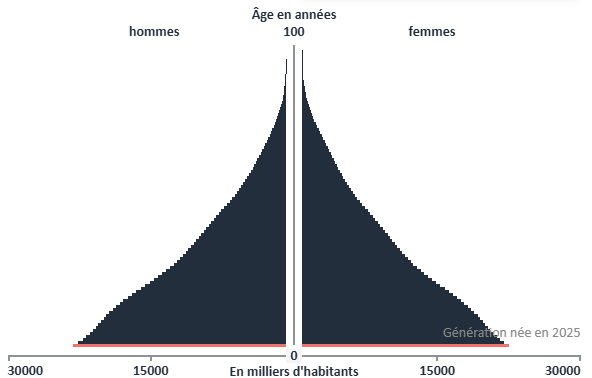

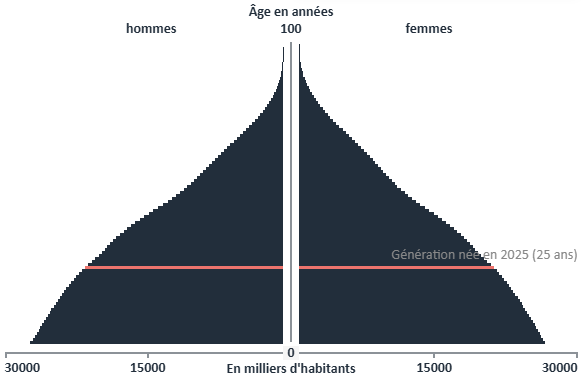

La pyramide des âges de l’Afrique en 2050 induite par ces projections, comparée à celle d’aujourd’hui [1], laisse entrevoir plusieurs défis pour les décennies à venir…

Pyramide des âges de l’Afrique

2025

2050

Le dividende démographique : un mirage ?

En vue de convaincre des gouvernements souvent encore trop peu engagés dans des politiques de réduction de la fécondité, des institutions internationales telles que la Banque mondiale et l’UNFPA contribuent au développement d’une véritable ingénierie du « dividende démographique » (fenêtre d’opportunité démographique où le rapport des actifs sur les inactifs est favorable aux investissements et donc au développement…), qui nourrit également toute la rhétorique autour de « l’émergence », déjà inscrite dans l’agenda de près d’une dizaine de pays africains, avec pour objectif d’accélérer leur développement socio-économique. Mais, dans le cas de l’Afrique subsaharienne surtout, les conditions pour qu’un dividende démographique ait lieu ne sont pas encore réunies : la fécondité baisse à un rythme trop lent ; et même si elle baissait rapidement, les perspectives d’emploi permettant une croissance économique importante demeurent bien faibles, faute d’une véritable diversification des économies.

Le défi éducatif et d’insertion professionnelle d’une jeunesse en pleine explosion

Comme l’illustre la pyramide des âges en 2050, l’effectif des enfants et des jeunes va considérablement augmenter, ce qui constitue un véritable défi éducatif et de formation, surtout en Afrique subsaharienne. Selon l’Unesco, en 2021, si le taux net de scolarisation au primaire était de 91,9 % en Afrique septentrionale, il n’était encore que de 78,9 % en Afrique subsaharienne ; en 2023, le nombre d’enfants non scolarisés d’âge du primaire était estimé à 38,7 millions. C’est dire que l’objectif de la scolarisation primaire universelle, lancé en 2000 dans le cadre de l’Éducation Pour Tous, en dépit des réels progrès réalisés, n’est toujours pas atteint, 25 ans après… Les évaluations existantes des apprentissages scolaires au primaire s’avèrent très faibles, révélant un gros problème de « qualité » de l’éducation. Dans la plupart des pays, l’enseignement technique et professionnel demeure marginal. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le taux brut de scolarisation ne dépasse pas 10 % en Afrique subsaharienne ; mais en raison de l’effet combiné de la progression de la scolarisation aux niveaux d’enseignement inférieurs et d’une forte croissance démographique, on assiste dans la plupart des pays à une véritable explosion de la population étudiante. Face à une offre publique qui ne parvient à suivre cette « demande », on observe depuis les années 2000 une forte croissance du secteur privé au supérieur, y compris universitaire, mais souvent insuffisamment contrôlé. L’enseignement technique et professionnel demeure très insuffisamment développé dans la plupart des pays et généralement inadapté aux besoins des économies. Si la « jeunesse » du continent est parfois présentée comme un atout, dans des économies encore largement dominées par le secteur dit informel, les perspectives d’insertion professionnelle des jeunes s’avèrent problématiques, et sans surprise le chômage des jeunes, et notamment des diplômés, reste important.

Il faut souligner les réels progrès réalisés dans de nombreux pays en matière de scolarisation des filles, même si elles demeurent toujours moins scolarisées que les garçons avec un écart qui se creuse au fil de la scolarité. En Afrique septentrionale (particulièrement en Algérie et en Tunisie), depuis une dizaine d’années, les filles scolarisées au supérieur s’avèrent plus nombreuses que les garçons ! Mais l’accès à l’emploi formel, et surtout aux responsabilités, demeure difficile pour les femmes, confrontées à un « plafond de verre » induit par la persistance des normes sociales en matière de genre.

Si l’Afrique subsaharienne ne vieillit pas, le nombre de personnes âgées s’accroît fortement

Globalement, et contrairement à la plupart des pays du monde, l’Afrique ne connaît pas un vieillissement de sa population, avec seulement 3,7 % de personnes âgées de 65 ans et plus ; avec cependant des différences régionales marquées : seulement 2,9 % en Afrique centrale contre 6,5 % en Afrique australe. En 2050, la part des 65 ans et plus pourrait atteindre 5,8 % à l’échelle de l’Afrique. Si on est donc loin d’un phénomène de vieillissement, du fait de l’inertie des phénomènes démographiques, l’effectif de cette population âgée va pourtant s’accroître fortement dans tous les pays africains au cours des décennies à venir. À titre d’illustration, au Niger, elle devrait plus que doubler, passant d’environ 731 000 personnes en 2025 à 1,8 millions en 2050, tandis que son pourcentage passerait de 2,5 à 3,5 sur la même période. Si le principe de solidarité familiale est souvent associé à l’Afrique, de nombreuses études ont déjà montré qu’en ville surtout, il s’avère de plus en plus questionné, mis à mal par les contraintes pesant sur les familles urbaines. En la quasi absence de structures d’accueil pour les personnes âgées, les conditions de vie et d’hébergement de celles-ci risquent de peser de plus en plus sur les pratiques de solidarité.

Le défi d’une croissance à la fois urbaine et rurale

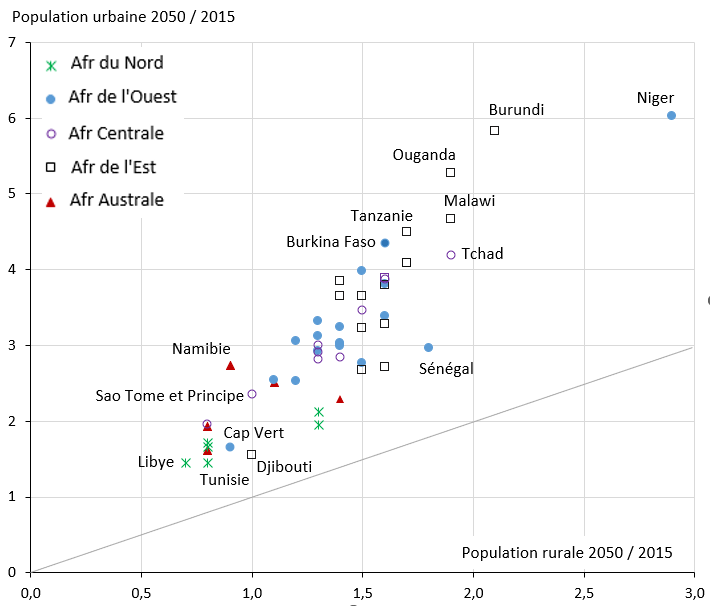

Dans les décennies à venir, l’Afrique subsaharienne va présenter cette particularité d’être la seule région du monde où la plupart des pays vont ainsi devoir faire face au double défi d’une croissance combinée de leurs populations rurale et urbaine. Selon des projections comparant les situations en 2015 et 2050, seuls neuf pays (Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Cap-Vert, Gabon, Libye, Maroc, Namibie et Tunisie) devraient voir leur population rurale diminuer (avec un ratio de la population rurale de 2050 sur celle de 2015 inférieur à 1), tandis qu’elle augmentera dans les autres, particulièrement au Niger où elle pourrait presque tripler alors que sa population urbaine serait multipliée par six !

Pour tous les pays, on observe une croissance de la population urbaine plus élevée que celle de la population rurale, confirmant la poursuite du phénomène d’urbanisation.

Évolution par pays, des populations urbaine et rurale entre 2015 et 2050 [2] :

Les migrations : avant tout au sein du continent…

Selon les dernières estimations de l’Office international des migrations [www.migrationdataportal.org], l’Afrique, à part l’Océanie, comptabilise en 2024 moins de 10 % de l’ensemble des migrants internationaux, soit une estimation de 29,2 millions de personnes (dont 47% de sexe féminin). Si les migrants d’Afrique du Nord partent davantage « hors Afrique » (en Europe), ceux d’Afrique subsaharienne migrent très majoritairement au sein du continent.

Outre les causes classiques d’ordre économique, politique, sécuritaire, s’ajoutent celles liées aux conflits, à l’insécurité, mais aussi celles de plus en plus liées au changement climatique. Alors que l’Afrique est la région du monde qui contribue le moins à l’émission de gaz à effet de serre, le changement climatique agit comme un multiplicateur des vulnérabilités, notamment alimentaires et sanitaires [3]. De récentes estimations de la Banque mondiale révèlent que « le changement climatique pourrait contraindre 216 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur pays d’ici 2050, dont 19 millions en Afrique du Nord et 86 millions en Afrique subsaharienne. La majorité de ces migrations se produiront dans les zones rurales, où les populations dépendent fortement des ressources naturelles pour leur survie. » [4]

À propos des migrations hors Afrique, plutôt que de s’inquiéter d’une migration africaine qui va sûrement s’accroître, l’Europe vieillissante devrait plutôt réfléchir à comment gérer au mieux ces futurs flux migratoires, qui vont assurément s’intensifier ; cela étant, pas de « submersion » en perspective ! Vu du côté africain, sachant que ce ne sont pas les plus pauvres et les moins formés qui migrent vers les pays industrialisés, et que ceux-ci pourraient justement être amenés à accueillir davantage de migrants formés (des médecins par exemple), cela se ferait alors au détriment du développement des pays africains eux-mêmes, car délestés d’une partie croissante de leur main-d’œuvre qualifiée…

Certes, l’histoire n’est jamais écrite d’avance, et les projections se sont souvent vues démenties, mais à l’échelle de 25 ans, le futur démographique de l’Afrique abordé ici paraît bien assuré. Dans le même temps, il faut avoir à l’esprit que les situations prévalant dans de nombreux pays montrent que la démographie n’est assurément pas le seul, ni le principal obstacle à un développement durable, équitable… Le cas des pays d’Afrique du Nord montre combien la baisse de la fécondité n’est pas le « bouton magique » seul à même de relever les défis démographiques, lesquels se posent de manière variable selon les pays.

[1] http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/cartes-interactives-population-mondiale/

[2] Pilon M. et Pison G., 2020, « Quelles perspectives démographiques pour l’Afrique d’ici 2050 ? », in Gabas J.-J., Lautier M. et Vernières J.-M. (dir.), Prospectives du développement, Karthala-GEMDEV, Paris, pp. 99-119.

[3] https://www.internal-displacement.org/global-report/

[4] Banque mondiale, 2021, Les migrations climatiques internes dans les pays d’Afrique de l’Ouest, Groundswell Afrique.

© SyntaxTerror - https://commons.wikimedia.org

© SyntaxTerror - https://commons.wikimedia.org Image par Ian Ingalula de Pixabay

Image par Ian Ingalula de Pixabay  © Ministère de la Défense - https://commons.wikimedia.org

© Ministère de la Défense - https://commons.wikimedia.org