L’Église de Papouasie occidentale : entre l’espoir et l’occupation indonésienne

Depuis l’annexion de la Papouasie occidentale par l’Indonésie en 1963, la population autochtone papoue subit quotidiennement des violations de ses droits, en raison des conflits qui l’opposent au gouvernement et à l’armée indonésiens. Face à cette tragédie, que fait l’Église ?

En 2018, alors que j’étais étudiant à l’université catholique Parahyangan de Bandung, j’ai rédigé un mémoire de master intitulé : “Diocèse de Jayapura, une Église au pouvoir transformateur dans un contexte de violations des droits de l’homme en Papouasie« . Dans ce mémoire, j’ai examiné combien l’Église apporte d’espoir aux Papous qui souffrent.

“Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ”, affirme Gaudium et Spes.

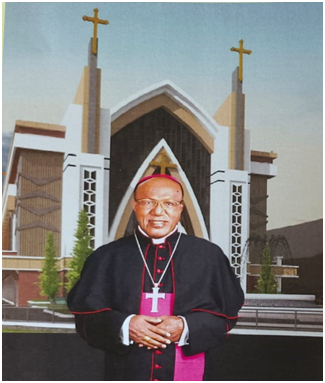

En effet, les premiers missionnaires en terre papoue l’ont réellement vécu. Ils se sont totalement consacrés au service des autochtones, malgré la violence de ces derniers. Certains missionnaires ont été jusqu’à payer de leur vie, tel le père jésuite Cornelis Lecocq d’Armandville, disparu à Fak-fak, ainsi que de nombreux catéchistes locaux, tel Augustin Kabes, assassiné à Wamena. L’évangélisation a pacifié la société papoue, longtemps marquée par des violences tribales. Le dévouement des premiers missionnaires a donné un élan extraordinaire à l’Église locale : en moins d’un siècle, 95 % des Papous sont devenus chrétiens, dont un tiers catholique. Plus d’une centaine de prêtres papous ont été formés depuis 1895. L’un d’entre eux a été ordonné évêque en 2023.

Mais dans la Papouasie occidentale d’aujourd’hui, l’Église, dominée par les Indonésiens, semble être bien différente de celle de l’époque des missionnaires. La survie des papous n’est guère une priorité, surtout lorsque ceux-ci résistent à l’occupation indonésienne. L’Église catholique indonésienne adhère au principe patriotique du « cent pour cent catholique et cent pour cent indonésien« . C’est ce qu’a défini le premier évêque indonésien, Mgr Soegijapranata, à l’époque de la guerre d’indépendance indonésienne contre les Pays-Bas (1945-1949). Mais en essayant d’appliquer aujourd’hui ce slogan anachronique, les évêques indonésiens pervertissent, consciemment ou non, la mission contextuelle de l’Église en terre papoue. Il existe également une tendance à effacer certaines traditions papoues au motif de préserver l’universalité de l’Église.

Selon les dires d’un prêtre indonésien, le statut minoritaire des catholiques en Indonésie rend nombre d’entre eux lâches et serviles, « aimant s’attirer les faveurs des puissants tout en méprisant les faibles« . Pourtant, l’Église n’a plus de raison d’être si elle n’est pas à la hauteur de sa vocation prophétique. La mission de l’Église n’est pas d’abord de baptiser, mais de proclamer la Vérité qui conduit à la conversion.

Le statut politique de la Papouasie occidentale est problématique, étant donné le processus douteux de son annexion à l’Indonésie : seul un millier de Papous sur un million, choisis par l’armée indonésienne, l’ont approuvée lors d’un simulacre de référendum en 1969. Par ailleurs, l’Église catholique s’est rangée au côté du gouvernement indonésien. Les catholiques papous qui prônent l’indépendance sont régulièrement considérés comme des traîtres. Le sentiment nationaliste qui domine le clergé indonésien va au-delà de l’essence même de leur vocation de prêtre ou d’évêque.

Dans ces conditions, les catholiques papous ne voient aucune raison de rester dans l’Église indonésienne. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter la Conférence épiscopale indonésienne (KWI) pour rejoindre la Conférence épiscopale Papouasie-Nouvelle-Guinée et Îles Salomon. Aujourd’hui, le peuple papou se dirige lentement vers sa propre disparition. Il est déjà minoritaire sur ses terres en raison de l’installation massive d’Indonésiens venus des îles de Java et des Célèbes. L’Église catholique est également menacée, alors que l’islam, religion majoritaire en Indonésie, gagne du terrain en Papouasie occidentale.

En tant que prêtre papou, je m’interroge sur l’attitude de la hiérarchie de l’Église catholique. Comment peut-elle continuer à prier pour les victimes de la guerre en Ukraine et à celles de la Palestine, tout en gardant le silence sur la tragédie humanitaire en Papouasie occidentale ? J’espère vivement qu’une solidarité internationale encourage un dialogue pacifique entre le gouvernement indonésien et les indépendantistes papous, représentés par l’United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) et souhaite que la voix de l’Église universelle se fasse entendre.

La Papouasie occidentale désigne la moitié ouest de l'île de Nouvelle-Guinée. Elle comprend les six provinces indonésiennes de Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan et Papua Barat Daya. Depuis son annexion par l'Indonésie en 1963, la population autochtone de Papouasie occidentale subit des violations des droits de l'homme en raison des conflits politiques et économiques qui l'opposent au gouvernement et à l’armée indonésiens. Certaines ONG humanitaires et environnementales n’hésitent pas à utiliser les termes de « génocide » et d'« écocide » pour dénoncer le comportement du gouvernement indonésien dans les provinces papoues. En effet, derrière des projets de développement orchestrés par Jakarta, se cache une sombre entreprise de déprédation. Les Papous, victimes de la privation de leurs ressources et de leur identité, sont de plus en plus marginalisés. La répression militaire indonésienne a entraîné la mort de plusieurs centaines de milliers de papous. 6 % des terres de Papouasie sont désormais inhabitables en raison de la pollution minière. Sans parler de la déforestation massive au profit des industries agricoles et des plantations de palmiers à huile. Pour comprendre les causes profondes de la tragédie papoue, revenons sur l'histoire de l'annexion de la Papouasie occidentale à l'Indonésie. 1er décembre 1961 : Après plus d'un siècle de colonisation néerlandaise, la Papouasie occidentale a proclamé son indépendance. Le transfert de souveraineté était prévu dix ans plus tard, en 1971. 19 décembre 1961 : L’Indonésie, devenue indépendante des Pays-Bas quinze ans plus tôt, a déclaré la guerre à l'État Papou naissant. Dans un esprit anticolonialiste, le président Soekarno a appelé à la mobilisation générale pour détruire « l'État fantoche néerlandais en Papouasie. » 15 août 1962 : Pour éviter une escalade du conflit, les États-Unis, sous l'administration de John F. Kennedy, ont persuadé les Pays-Bas de céder la Papouasie occidentale à l’Indonésie par l’intermédiaire des Nations unies. Un accord a été signé à New York entre l'Indonésie, les Pays-Bas et les États-Unis, sans la participation des autorités papoues. 1er mai 1963 : Les Nations unies ont remis l'administration de la Papouasie occidentale à l'Indonésie, en vue d'un référendum qui déterminerait le choix du peuple papou. En réalité, l'Indonésie a mené des opérations visant à éliminer les indépendantistes papous. 7 avril 1967 : Le gouvernement indonésien a signé un contrat d'exploitation avec le géant minier américain Freeport McMoRan. En effet, la Papouasie occidentale est riche en ressources naturelles. Ses gisements de cuivre et d'or à Grasberg sont parmi les plus importants au monde. 2 août 1969 : Un « référendum » appelé acte de libre choix organisé par l'armée indonésienne pour légitimer l'annexion de la Papouasie occidentale a été approuvé par seulement 1 025 des 800 000 papous à l'époque. Compte tenu de l’annexion brutale de la Papouasie occidentale par l’Indonésie, la situation ne devrait pas s’améliorer avec le temps. En effet, dès le début, le gouvernement indonésien n'a jamais fait preuve de bonne foi envers les Papous. Sukarno, le premier président indonésien, considérait les Papous comme primitifs. En 1963, le général Ali Moertopo a souligné que l'Indonésie n'avait besoin que des ressources naturelles de la Papouasie et non des Papous. L’Indonésie semble vouloir exterminer systématiquement la population noire mélanésienne de la Papouasie occidentale et la remplacer par des colons indonésiens, venus des îles surpeuplées de Java et des Célèbes. C'est exactement ce qu'a confirmé le général Hendro Priyono dans une interview télévisée en 2021. Dans sa propagande, le gouvernement indonésien prétend que la Papouasie est une terre de paix. Mais en réalité, c'est une terre de guerre : depuis 1963, Jakarta y a mené une quinzaine d'opérations militaires . En 2022, l'état d'alerte au combat a été déclaré. Fin février 2024, une opération conjointe de l'armée et de la police appelée HABEMA a été mise en place. Quatre nouveaux commandements militaires régionaux ont été créés, en plus des deux commandements existant alors. Aujourd'hui, le conflit armé sévit dans de nombreux districts tels que Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak Papua, Yahukimo, Kiwirok, Monts Bintang et Maybrat. Les conséquences sont désastreuses. L'ONG Human Rights Monitor, basée en Allemagne, dénonce une crise humanitaire qui a entraîné le déplacement de plus de 75 000 civils. Des cas de torture , de viol et d'exécutions extrajudiciaires continuent de se produire en toute impunité. Pendant ce temps, les militants qui défendent les Papous sont systématiquement stigmatisés, intimidés et criminalisés. Le régime indonésien considère les activités visant à protéger les droits humains des Papous comme un acte de trahison et de séparatisme. L'accès des journalistes indépendants est fortement limité dans la région. Alerte au génocide en Papouasie occidentale L'élection de Prabowo Subianto à la présidence de l'Indonésie en février dernier a sonné le glas du peuple papou. L'actuel ministre indonésien de la défense, ancien général et gendre du dictateur Soeharto (1967-1998), aujourd'hui âgé de 72 ans, est connu pour ses atrocités commises en tant que jeune officier pendant l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie (1975-1999). Face à la tragédie papoue, Prabowo a préféré blâmer l'ingérence étrangère plutôt que la politique brutale de son gouvernement. Pour lui, des opérations militaires accompagnées de « développement » constituent la solution la plus appropriée. Or, ce développement est synonyme de la destruction de l'environnement et l'importation massive de migrants de l'extérieur de la Papouasie. Aujourd'hui, les Papous sont minoritaires dans leur pays. Une étude menée par l'United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) montre que le pourcentage d'autochtones en Papouasie occidentale est déjà inférieur à 40 %, soit moins de 1 % de la population totale de l'Indonésie. Si l'on compare le taux de mortalité des Papous indigènes à celui des migrants indonésiens en Papouasie, il apparaît clairement que le peuple papou est menacé d'extinction ! Si le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors à qui profite la misère des Papous ? En 1970, il n'y avait qu'une seule grande multinationale en Papouasie occidentale. Aujourd’hui, on en compte une vingtaine. Et ce n'est pas tout : 85 compagnies d'huile de palme contrôlent plus de 2 150 000 hectares de terres en Papouasie. 83 sociétés d'exploitation forestière contrôlent 13 500 000 hectares de forêt (enquête menée par Forensic Architecture et Greenpeace Indonésie). 57 000 hectares de forêts papoues à Boven Digoel ont été déboisés par le groupe coréen Korindo depuis 2001. Il y a également 25 sociétés forestières de plantation industrielle qui contrôlent 3 700 000 hectares de forêt. Et 3 sociétés de gestion de produits forestiers de sagou (fécule alimentaire) qui contrôlent 129 000 hectares de hameaux de sagou. 15 sociétés de plantation de canne à sucre qui contrôlent 488 000 hectares de terres. Parallèlement, environ 240 sociétés minières draguent le sol de la Papouasie. La superficie totale des terres indigènes papoues saisies pour l'exploitation minière est de 9 120 000 hectares ! Alerte à l’écocide en Papouasie occidentale Les données de la Fondation Pusaka, de Greenpeace et de Forest Watch Indonesia montrent que chaque année, le taux de déforestation en Papouasie triple ! De 2000 à 2009, il a atteint 60 300 hectares. De 2009 à 2013, la superficie a atteint 171 900 hectares. De 2013 à 2017, elle est passée à 189 300 hectares par an. La déforestation en Papouasie occidentale se poursuit malgré les programmes de protection de l'environnement. À Merauke, les inondations sont fréquentes : les forêts sont défrichées pour cultiver du riz destiné à l'exportation vers l'Arabie saoudite. La construction de l'autoroute Trans Papua, longue de 4 326 km, met en danger l'existence des espèces protégées de flore et de faune, telles que l'orchidée pantoufle violette et le kangourou arboricole Mbaiso. Aux yeux des Papous indigènes, cette autoroute n’est qu’un outil logistique au service des oligarques indonésiens. Ironie de l’histoire, ces crimes odieux se sont produits dans le cadre du programme d'« autonomie spéciale » imposé par Jakarta. En théorie, ce programme vise à assurer la protection des Papous indigènes. Mais en réalité, il protège et soutient les criminels environnementaux et humanitaires en Papouasie. Sur la base des faits présentés, il ressort clairement que les Papous n’ont en aucun cas d’avenir avec l’Indonésie. Dipa Arif

La Papouasie occidentale désigne la moitié ouest de l'île de Nouvelle-Guinée. Elle comprend les six provinces indonésiennes de Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan et Papua Barat Daya. Depuis son annexion par l'Indonésie en 1963, la population autochtone de Papouasie occidentale subit des violations des droits de l'homme en raison des conflits politiques et économiques qui l'opposent au gouvernement et à l’armée indonésiens. Certaines ONG humanitaires et environnementales n’hésitent pas à utiliser les termes de « génocide » et d'« écocide » pour dénoncer le comportement du gouvernement indonésien dans les provinces papoues. En effet, derrière des projets de développement orchestrés par Jakarta, se cache une sombre entreprise de déprédation. Les Papous, victimes de la privation de leurs ressources et de leur identité, sont de plus en plus marginalisés. La répression militaire indonésienne a entraîné la mort de plusieurs centaines de milliers de papous. 6 % des terres de Papouasie sont désormais inhabitables en raison de la pollution minière. Sans parler de la déforestation massive au profit des industries agricoles et des plantations de palmiers à huile. Pour comprendre les causes profondes de la tragédie papoue, revenons sur l'histoire de l'annexion de la Papouasie occidentale à l'Indonésie. 1er décembre 1961 : Après plus d'un siècle de colonisation néerlandaise, la Papouasie occidentale a proclamé son indépendance. Le transfert de souveraineté était prévu dix ans plus tard, en 1971. 19 décembre 1961 : L’Indonésie, devenue indépendante des Pays-Bas quinze ans plus tôt, a déclaré la guerre à l'État Papou naissant. Dans un esprit anticolonialiste, le président Soekarno a appelé à la mobilisation générale pour détruire « l'État fantoche néerlandais en Papouasie. » 15 août 1962 : Pour éviter une escalade du conflit, les États-Unis, sous l'administration de John F. Kennedy, ont persuadé les Pays-Bas de céder la Papouasie occidentale à l’Indonésie par l’intermédiaire des Nations unies. Un accord a été signé à New York entre l'Indonésie, les Pays-Bas et les États-Unis, sans la participation des autorités papoues. 1er mai 1963 : Les Nations unies ont remis l'administration de la Papouasie occidentale à l'Indonésie, en vue d'un référendum qui déterminerait le choix du peuple papou. En réalité, l'Indonésie a mené des opérations visant à éliminer les indépendantistes papous. 7 avril 1967 : Le gouvernement indonésien a signé un contrat d'exploitation avec le géant minier américain Freeport McMoRan. En effet, la Papouasie occidentale est riche en ressources naturelles. Ses gisements de cuivre et d'or à Grasberg sont parmi les plus importants au monde. 2 août 1969 : Un « référendum » appelé acte de libre choix organisé par l'armée indonésienne pour légitimer l'annexion de la Papouasie occidentale a été approuvé par seulement 1 025 des 800 000 papous à l'époque. Compte tenu de l’annexion brutale de la Papouasie occidentale par l’Indonésie, la situation ne devrait pas s’améliorer avec le temps. En effet, dès le début, le gouvernement indonésien n'a jamais fait preuve de bonne foi envers les Papous. Sukarno, le premier président indonésien, considérait les Papous comme primitifs. En 1963, le général Ali Moertopo a souligné que l'Indonésie n'avait besoin que des ressources naturelles de la Papouasie et non des Papous. L’Indonésie semble vouloir exterminer systématiquement la population noire mélanésienne de la Papouasie occidentale et la remplacer par des colons indonésiens, venus des îles surpeuplées de Java et des Célèbes. C'est exactement ce qu'a confirmé le général Hendro Priyono dans une interview télévisée en 2021. Dans sa propagande, le gouvernement indonésien prétend que la Papouasie est une terre de paix. Mais en réalité, c'est une terre de guerre : depuis 1963, Jakarta y a mené une quinzaine d'opérations militaires . En 2022, l'état d'alerte au combat a été déclaré. Fin février 2024, une opération conjointe de l'armée et de la police appelée HABEMA a été mise en place. Quatre nouveaux commandements militaires régionaux ont été créés, en plus des deux commandements existant alors. Aujourd'hui, le conflit armé sévit dans de nombreux districts tels que Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak Papua, Yahukimo, Kiwirok, Monts Bintang et Maybrat. Les conséquences sont désastreuses. L'ONG Human Rights Monitor, basée en Allemagne, dénonce une crise humanitaire qui a entraîné le déplacement de plus de 75 000 civils. Des cas de torture , de viol et d'exécutions extrajudiciaires continuent de se produire en toute impunité. Pendant ce temps, les militants qui défendent les Papous sont systématiquement stigmatisés, intimidés et criminalisés. Le régime indonésien considère les activités visant à protéger les droits humains des Papous comme un acte de trahison et de séparatisme. L'accès des journalistes indépendants est fortement limité dans la région. Alerte au génocide en Papouasie occidentale L'élection de Prabowo Subianto à la présidence de l'Indonésie en février dernier a sonné le glas du peuple papou. L'actuel ministre indonésien de la défense, ancien général et gendre du dictateur Soeharto (1967-1998), aujourd'hui âgé de 72 ans, est connu pour ses atrocités commises en tant que jeune officier pendant l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie (1975-1999). Face à la tragédie papoue, Prabowo a préféré blâmer l'ingérence étrangère plutôt que la politique brutale de son gouvernement. Pour lui, des opérations militaires accompagnées de « développement » constituent la solution la plus appropriée. Or, ce développement est synonyme de la destruction de l'environnement et l'importation massive de migrants de l'extérieur de la Papouasie. Aujourd'hui, les Papous sont minoritaires dans leur pays. Une étude menée par l'United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) montre que le pourcentage d'autochtones en Papouasie occidentale est déjà inférieur à 40 %, soit moins de 1 % de la population totale de l'Indonésie. Si l'on compare le taux de mortalité des Papous indigènes à celui des migrants indonésiens en Papouasie, il apparaît clairement que le peuple papou est menacé d'extinction ! Si le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors à qui profite la misère des Papous ? En 1970, il n'y avait qu'une seule grande multinationale en Papouasie occidentale. Aujourd’hui, on en compte une vingtaine. Et ce n'est pas tout : 85 compagnies d'huile de palme contrôlent plus de 2 150 000 hectares de terres en Papouasie. 83 sociétés d'exploitation forestière contrôlent 13 500 000 hectares de forêt (enquête menée par Forensic Architecture et Greenpeace Indonésie). 57 000 hectares de forêts papoues à Boven Digoel ont été déboisés par le groupe coréen Korindo depuis 2001. Il y a également 25 sociétés forestières de plantation industrielle qui contrôlent 3 700 000 hectares de forêt. Et 3 sociétés de gestion de produits forestiers de sagou (fécule alimentaire) qui contrôlent 129 000 hectares de hameaux de sagou. 15 sociétés de plantation de canne à sucre qui contrôlent 488 000 hectares de terres. Parallèlement, environ 240 sociétés minières draguent le sol de la Papouasie. La superficie totale des terres indigènes papoues saisies pour l'exploitation minière est de 9 120 000 hectares ! Alerte à l’écocide en Papouasie occidentale Les données de la Fondation Pusaka, de Greenpeace et de Forest Watch Indonesia montrent que chaque année, le taux de déforestation en Papouasie triple ! De 2000 à 2009, il a atteint 60 300 hectares. De 2009 à 2013, la superficie a atteint 171 900 hectares. De 2013 à 2017, elle est passée à 189 300 hectares par an. La déforestation en Papouasie occidentale se poursuit malgré les programmes de protection de l'environnement. À Merauke, les inondations sont fréquentes : les forêts sont défrichées pour cultiver du riz destiné à l'exportation vers l'Arabie saoudite. La construction de l'autoroute Trans Papua, longue de 4 326 km, met en danger l'existence des espèces protégées de flore et de faune, telles que l'orchidée pantoufle violette et le kangourou arboricole Mbaiso. Aux yeux des Papous indigènes, cette autoroute n’est qu’un outil logistique au service des oligarques indonésiens. Ironie de l’histoire, ces crimes odieux se sont produits dans le cadre du programme d'« autonomie spéciale » imposé par Jakarta. En théorie, ce programme vise à assurer la protection des Papous indigènes. Mais en réalité, il protège et soutient les criminels environnementaux et humanitaires en Papouasie. Sur la base des faits présentés, il ressort clairement que les Papous n’ont en aucun cas d’avenir avec l’Indonésie. Dipa Arif Image par stokpic de Pixabay

Image par stokpic de Pixabay