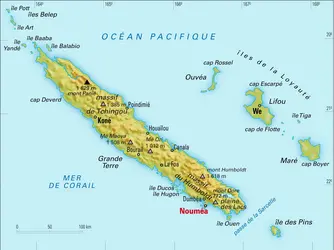

Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.

Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.

Pour des raisons aujourd’hui essentiellement géopolitiques (garder la Chine à distance et posséder des eaux territoriales immenses), les autorités semblent vouloir en faire un territoire définitivement partie intégrante de la France. Les Mélanésiens s’opposent à cette vision qui les éloigne de leur souveraineté.

Le projet de réforme électorale a rallumé les braises d’un conflit refoulé. Et le transfert et l’incarcération en métropole de leaders indépendantistes plus radicaux ne peuvent manquer de rappeler ceux du général haïtien Toussaint Louverture emprisonné au fort de Vaux ou en sens inverse ceux de militants kabyles réclamant l’indépendance et envoyés en Nouvelle Calédonie.

On peut craindre d’y voir le signe d’une résurgence coloniale. L’avenir du Kanaky peut encore être pensé de manière harmonieuse entre les leaders mélanésiens traditionnels et la puissance coloniale pour un pays souverain associé à la France.

Encore faut-il commencer à écrire cette nouvelle page.

Télécharger la Lettre n°304 septembre 2024 (PDF)

Depuis l’occupation indonésienne de la Papouasie occidentale en 1963, nous, Papous occidentaux, sommes menacés davantage chaque jour, par un lent génocide, ethnocide et écocide. Comment le vivons-nous ?

- Génocide au ralenti

Le terme « génocide » désigne les crimes violents commis dans le but d’exterminer un groupe de personnes. Il a été introduit en 1944 par un avocat juif polonais Raphaël Lemkin. Au cours des 70 dernières années, de nombreux experts et militants des droits de l’homme ont fréquemment condamné cette barbarie.

Ce que la population de Papouasie occidentale a vécu depuis six décennies sous le joug du gouvernement indonésien est un lent génocide. Les forces armées indonésiennes ont mené plus de 22 opérations militaires contre les Papous dans diverses régions de Papouasie occidentale, à toutes les époques jusqu’à aujourd’hui avec le président Joko Widodo.

Le nombre total de Papous tués depuis 1963 se chiffre en centaines de milliers selon les sources : de 100 000 à 1 500 000.

- Ethnocide contre les Papous

L’« ethnocide » est lié à la perte progressive de la culture d’une ethnie. Raphaël Lemkin fait la différence entre les deux termes génocide et ethnocide en déclarant : « Le génocide tue des gens tandis que l’ethnocide tue la culture sociale en tuant des âmes individuelles ».

Formes d’ethnocide chez les Papous :

- Destruction des langues régionales

- Destruction des modes de pensée et de vie traditionnels

- Déplacement forcé et changement d’habitat

- Élimination des us et coutumes

Les Papous sont qualifiés de peuples primitifs et incultes. De nombreuses personnalités indonésiennes n’hésitent pas à nous traiter de cannibales et nous comparent à des primates.

Le gouvernement indonésien veut transformer les Papous en Indonésiens. Grâce au programme d’indonésianisation, le régime de Jakarta, a réalisé :

- Contrôle de l’éducation. Ceci grâce à l’apprentissage obligatoire de la langue indonésienne. L’enseignement dans les écoles est dominé par les Indonésiens. Les diplômés papous qui refusent de collaborer sont éliminés.

- Assimilation forcée. Le métissage est recommandé pour transformer les Papous noirs en «café au lait », selon l’expression de l’ancienne présidente indonésienne Megawati Sukarnoputri.

- Développement économique dans l’intérêt de l’État et non de la population locale.

- Colonisation par l’installation massive de colons indonésiens dans le cadre du programme de «transmigration ».

- Homogénéisation de la tribu papoue en tant que «tribu isolée » qui a besoin d’être civilisée.

- Écocide en Terre Papoue

L’« écocide » peut être défini comme la destruction d’écosystèmes importants pour la vie humaine. Ceci est dû à la surexploitation de l’environnement et de ses ressources naturelles. En Papouasie, la menace d’écocide est bien réelle. Sur la base des données de l’Agence centrale des statistiques pour 2020, la superficie forestière de la Papouasie occidentale est de 33 710 523 hectares dont 13 261 390 ha, soit (39 %), sont destinés à l’exploitation.

| Activité | Nombre de concessions | Superficie |

| Exploitation forestière | 73 | 7 054 720 ha |

| Industrie minière | 125 | 3 577 869 ha |

| Huile de palme | 161 | 1 816 091 ha |

| Bois à pâte | 15 | 812 710 ha |

| Total | 374 | 13 261 390 ha

(39 %) |

Un rapport de février 2021 indiquait que la superficie de forêt naturelle de Tanah Papouasie avait diminué de 663 443 ha au cours des 20 dernières années, chiffre qui s’élève de plus en plus avec le temps. L’une des principales causes de la déforestation est l’octroi de permis pour des plantations d’huile de palme et l’exploitation minière. Cela est également dû au développement des infrastructures, au contrôle et à la supervision de la production forestière par le gouvernement régional, ainsi qu’à l’expansion des zones administratives de Papouasie.

Lors de ses deux mandats (2014-2024), le gouvernement du président Joko Widodo s’est montré de plus en plus agressif pour achever diverses infrastructures de contrôle en Papouasie. Cypri Jehan Paju Dale et le Conseil de l’Église papoue ont précisé les cinq infrastructures de base suivantes permettant le contrôle de l’État :

- Autoroutes à péage trans-Papouasie, quais, aéroports et lignes ferroviaires ainsi que d’autres projets d’infrastructure

- Contrôle des ressources (terres, forêts et gisements minéraux), détermination des concessions et octroi des permis d’exploitation des ressources à diverses entreprises

- Création de nouvelles provinces et districts (renforcement de la bureaucratie d’État), mise en place de nouveaux commandements militaires et policiers, notamment des forces de police d’élite (BRIMOB), des agents de renseignement de l’État (BIN) ainsi que le déploiement de troupes de combat

- Installation massive d’indonésiens, en particulier dans les zones économiques nouvelles de la Papouasie

- Surveillance des données personnelles, des informations et des communications

Recommandations

Sur la base de la description ci-dessus, nous soulignons que le peuple papou est sur la voie de l’extermination. Les menaces contre nous sont réelles et factuelles. Actuellement, l’attention de la communauté internationale est portée sur des conflits qui menacent les civils dans diverses régions du monde, notamment en Palestine (Gaza), mais en même temps, le monde oublie et garde le silence sur le lent génocide en Papouasie occidentale.

La visite du pape François en Indonésie, du 3 au 5 septembre et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 6 au 8 septembre, doit attirer l’attention du monde entier sur les crimes commis par le gouvernement indonésien contre le peuple papou. Pour cette raison, je soumets plusieurs recommandations aux parties prenantes en Papouasie, en Indonésie et à la communauté internationale :

- Les évêques de Papouasie doivent prendre des mesures concrètes dans leurs devoirs pastoraux pour prévenir la menace de génocide, d’ethnocide et d’écocide contre le peuple papou. Il existe, en particulier, la menace d’une augmentation du nombre de populations migrantes non catholiques et des efforts d’islamisation qui détruisent de plus en plus les bases des catholiques papous. Ceci doit être sérieusement discuté avec le gouvernement régional de la province et du district en vue d’une solution durable.

- Les évêques d’Indonésie ainsi que d’Asie, du Pacifique, et du monde entier doivent faire preuve de solidarité : un appel mondial à la prière et à l’action est nécessaire pour sauver la chrétienté en Papouasie occidentale, avec ses tribus mélanésiennes menacées d’extinction. Ce n’est qu’ainsi qu’une solution démocratique, pacifique, juste et digne pourra être trouvée.

- Le Saint-Père est invité à ne pas oublier la situation en Papouasie occidentale. Le peuple papou souhaite que le Saint-Siège devienne médiateur en vue de négociations de paix entre le gouvernement indonésien et l’ULMWP (Mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale). Ce dernier est l’organe représentant du peuple papou en lutte pour son droit à l’autodétermination.

- Enfin, nous espérons que le Saint-Père bénira la Papouasie occidentale afin qu’elle devienne une terre de paix.

Markus Halus

Markus Halus

Depuis l’annexion de la Papouasie occidentale par l’Indonésie en 1963, la population autochtone papoue subit quotidiennement des violations de ses droits, en raison des conflits qui l’opposent au gouvernement et à l’armée indonésiens. Face à cette tragédie, que fait l’Église ?

En 2018, alors que j’étais étudiant à l’université catholique Parahyangan de Bandung, j’ai rédigé un mémoire de master intitulé : “Diocèse de Jayapura, une Église au pouvoir transformateur dans un contexte de violations des droits de l’homme en Papouasie« . Dans ce mémoire, j’ai examiné combien l’Église apporte d’espoir aux Papous qui souffrent.

“Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ”, affirme Gaudium et Spes.

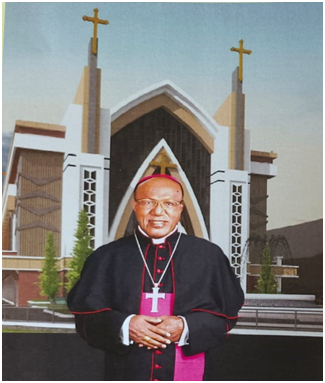

En effet, les premiers missionnaires en terre papoue l’ont réellement vécu. Ils se sont totalement consacrés au service des autochtones, malgré la violence de ces derniers. Certains missionnaires ont été jusqu’à payer de leur vie, tel le père jésuite Cornelis Lecocq d’Armandville, disparu à Fak-fak, ainsi que de nombreux catéchistes locaux, tel Augustin Kabes, assassiné à Wamena. L’évangélisation a pacifié la société papoue, longtemps marquée par des violences tribales. Le dévouement des premiers missionnaires a donné un élan extraordinaire à l’Église locale : en moins d’un siècle, 95 % des Papous sont devenus chrétiens, dont un tiers catholique. Plus d’une centaine de prêtres papous ont été formés depuis 1895. L’un d’entre eux a été ordonné évêque en 2023.

Mais dans la Papouasie occidentale d’aujourd’hui, l’Église, dominée par les Indonésiens, semble être bien différente de celle de l’époque des missionnaires. La survie des papous n’est guère une priorité, surtout lorsque ceux-ci résistent à l’occupation indonésienne. L’Église catholique indonésienne adhère au principe patriotique du « cent pour cent catholique et cent pour cent indonésien« . C’est ce qu’a défini le premier évêque indonésien, Mgr Soegijapranata, à l’époque de la guerre d’indépendance indonésienne contre les Pays-Bas (1945-1949). Mais en essayant d’appliquer aujourd’hui ce slogan anachronique, les évêques indonésiens pervertissent, consciemment ou non, la mission contextuelle de l’Église en terre papoue. Il existe également une tendance à effacer certaines traditions papoues au motif de préserver l’universalité de l’Église.

Selon les dires d’un prêtre indonésien, le statut minoritaire des catholiques en Indonésie rend nombre d’entre eux lâches et serviles, « aimant s’attirer les faveurs des puissants tout en méprisant les faibles« . Pourtant, l’Église n’a plus de raison d’être si elle n’est pas à la hauteur de sa vocation prophétique. La mission de l’Église n’est pas d’abord de baptiser, mais de proclamer la Vérité qui conduit à la conversion.

Le statut politique de la Papouasie occidentale est problématique, étant donné le processus douteux de son annexion à l’Indonésie : seul un millier de Papous sur un million, choisis par l’armée indonésienne, l’ont approuvée lors d’un simulacre de référendum en 1969. Par ailleurs, l’Église catholique s’est rangée au côté du gouvernement indonésien. Les catholiques papous qui prônent l’indépendance sont régulièrement considérés comme des traîtres. Le sentiment nationaliste qui domine le clergé indonésien va au-delà de l’essence même de leur vocation de prêtre ou d’évêque.

Dans ces conditions, les catholiques papous ne voient aucune raison de rester dans l’Église indonésienne. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter la Conférence épiscopale indonésienne (KWI) pour rejoindre la Conférence épiscopale Papouasie-Nouvelle-Guinée et Îles Salomon. Aujourd’hui, le peuple papou se dirige lentement vers sa propre disparition. Il est déjà minoritaire sur ses terres en raison de l’installation massive d’Indonésiens venus des îles de Java et des Célèbes. L’Église catholique est également menacée, alors que l’islam, religion majoritaire en Indonésie, gagne du terrain en Papouasie occidentale.

En tant que prêtre papou, je m’interroge sur l’attitude de la hiérarchie de l’Église catholique. Comment peut-elle continuer à prier pour les victimes de la guerre en Ukraine et à celles de la Palestine, tout en gardant le silence sur la tragédie humanitaire en Papouasie occidentale ? J’espère vivement qu’une solidarité internationale encourage un dialogue pacifique entre le gouvernement indonésien et les indépendantistes papous, représentés par l’United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) et souhaite que la voix de l’Église universelle se fasse entendre.

Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.

Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.

Image par stokpic de Pixabay

Image par stokpic de Pixabay

Image par Free-Photos de Pixabay

Image par Free-Photos de Pixabay