Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.

Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.

Pour des raisons aujourd’hui essentiellement géopolitiques (garder la Chine à distance et posséder des eaux territoriales immenses), les autorités semblent vouloir en faire un territoire définitivement partie intégrante de la France. Les Mélanésiens s’opposent à cette vision qui les éloigne de leur souveraineté.

Le projet de réforme électorale a rallumé les braises d’un conflit refoulé. Et le transfert et l’incarcération en métropole de leaders indépendantistes plus radicaux ne peuvent manquer de rappeler ceux du général haïtien Toussaint Louverture emprisonné au fort de Vaux ou en sens inverse ceux de militants kabyles réclamant l’indépendance et envoyés en Nouvelle Calédonie.

On peut craindre d’y voir le signe d’une résurgence coloniale. L’avenir du Kanaky peut encore être pensé de manière harmonieuse entre les leaders mélanésiens traditionnels et la puissance coloniale pour un pays souverain associé à la France.

Encore faut-il commencer à écrire cette nouvelle page.

Télécharger la Lettre n°304 septembre 2024 (PDF)

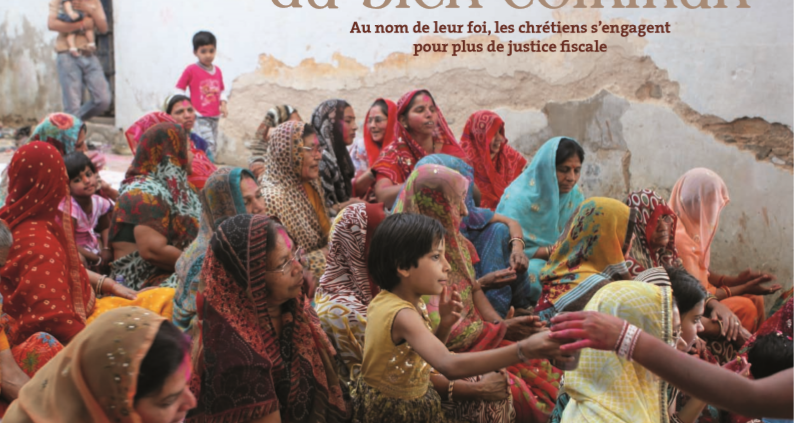

Au nom de leur foi, les chrétiens s’engagent pour plus de justice fiscale.

Au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent pour un autre regard sur les migrations.

Au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent pour un meilleur encadrement des multinationales.

Isabelle Teboul

Isabelle Teboul sébastien desarnaux Godong

sébastien desarnaux Godong J&P

J&P Image par Free-Photos de Pixabay

Image par Free-Photos de Pixabay