Les dimensions juridiques et humanitaires du conflit israélo-palestinien

Depuis plusieurs années, le conflit israélo-palestinien est marqué par des violations graves du droit international humanitaire et des droits humains, touchant en particulier la population de Gaza et des territoires palestiniens occupés. Meurtres, discriminations, détentions arbitraires, actes de torture, déplacements forcés, destructions d’infrastructures civiles et religieuses, privation d’accès à l’eau, à la nourriture, à la santé et à l’éducation sont régulièrement dénoncés par les institutions internationales, les ONG et les experts.

Après l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas et la riposte israélienne, le bilan humain s’est alourdi : 62 122 morts et 156 758 blessés dans la bande de Gaza au 20 août 2025, dont une majorité d’enfants et de femmes. L’accès aux besoins de première nécessité reste largement entravé.

Le cadre juridique

Les violations constatées relèvent à la fois de la coutume internationale et du droit écrit (droit international humanitaire en période de guerre, droit international des droits humains applicable en tout temps). De nombreuses enquêtes ont été menées, mais la collecte des preuves demeure difficile du fait de l’accès restreint à Gaza.

Des procédures en cours devant des juridictions internationales

Des procédures sont en cours devant la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI).

Saisie par l’Afrique du Sud, la CIJ a ordonné le 26 janvier 2024 des mesures conservatoires face au « risque plausible » de génocide, enjoignant Israël de faciliter l’aide humanitaire et de préserver les preuves. Israël n’a pas appliqué ces mesures, rejetant les allégations et affirmant cibler le Hamas. L’inaction des États est critiquée, car l’exécution des décisions dépend de leur volonté politique. Force est de constater qu’au regard du droit international, l’inaction des États peut les conduire à devenir complices des crimes de guerre[1] ou de crimes contre l’humanité[2], pour lesquels des responsables politiques ou militaires peuvent être poursuivis.

Sceau officiel de la Cour internationale de Justice qui constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies.

Sceau officiel de la Cour internationale de Justice qui constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies.

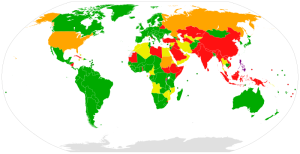

La CPI a ouvert une enquête depuis 2021. En novembre 2023 et en janvier 2024, elle a été saisie par l’Afrique du Sud et d’autres États qui ont invoqué des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et le crime de génocide. Elle a délivré des mandats d’arrêt en novembre 2024 contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l’ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef militaire du Hamas Mohammed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Certains États, dont la France, remettent en question l’obligation d’arrêter et de transférer les personnes visées, bien qu’ils soient membres de la CPI. Les États-Unis, la Russie, la Chine et Israël ne reconnaissent pas la légitimité de la CPI et ont adopté des mesures de rétorsion contre ses membres (par exemple les sanctions américaines contre le Procureur, ses deux adjoints et huit juges – dont un Français).

Carte des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale

□ États parties au Statut de Rome

□ Anciens États parties s’étant retirés du Statut de Rome

□ États ayant signé le Statut de Rome mais ne l’ayant pas ratifié

□ États ayant retiré leur signature

□ États n’ayant ni signé ni ratifié le Statut de Rome

La CIJ demeure prudente, n’évoquant qu’un « risque plausible » de génocide, tandis que la CPI n’a pas encore retenu ce chef d’inculpation, la preuve d’un génocide étant particulièrement difficile à établir.[3]

Les alertes des institutions internationales et des ONG

Si des institutions internationales, régionales et nationales (experts du Conseil des droits de l’homme, FAO, UNRWA, Commission européenne, Commission nationale consultative des droits de l’homme), des États comme l’Afrique du Sud et d’autres, des ONG israéliennes (B’Tselem et Physicians for Human Rights) et internationales (Amnesty International et Human Rights Watch) évoquent déjà expressément cette incrimination dans leurs prises de position, seules des juridictions pénales nationales ou la CPI auront compétence officielle pour reconnaître l’existence d’un génocide. Comme le souligne un collectif de 158 professeurs francophones de droit international dans un appel du 7 août 2025 paru dans le quotidien Libération, « En toute hypothèse, les interrogations autour de la qualification de « génocide » ne sauraient être utilisées pour tenter de minimiser la gravité des crimes commis, ou la gravité des autres qualifications qui ne font plus aucun débat : il n’est pas d’exclusive ou de hiérarchie dans les incriminations consacrées par le droit international pénal. »

Ces acteurs demandent le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, en particulier l’accès à alimentation (l’interdiction d’utiliser la famine comme arme de guerre), à l’eau, à l’éducation, la protection des établissements de santé, l’arrêt du ciblage à l’encontre des personnels, des véhicules et des centres de santé, des personnels des ONG humanitaires ainsi qu’à l’encontre des journalistes, la suspension de l’accord d’association Union Européenne / Israël, l’arrêt de l’exportation d’armes ou d’éléments d’armement vers Israël, l’exécution par les états membres de la CPI des mandats d’arrêts délivrés par celle-ci.

Le 25 juillet 2025, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a dénoncé « l’indifférence » et « l’inaction » de nombreux membres de la communauté internationale, « le manque de compassion., le manque de vérité, le manque d’humanité ». Il a déploré que « de puissantes forces s’opposent aux droits humains et au système international conçu pour les protéger et les défendre ». Il a constaté que « partout dans le monde, nous assistons à une montée des tactiques répressives visant à saper le respect des droits humains ». « Et celles-ci contaminent certaines démocraties » … « Il ne s’agit pas d’une série d’événements isolés. C’est une contagion mondiale. Opposition politique écrasée. Responsabilité démantelée. Égalité et non-discrimination bafouées. État de droit bafoué » … « De l’autre côté, la société civile – le moteur de toute nation libre – est étouffée. » Pour le Secrétaire général de l’ONU, le monde est à un point de basculement moral et juridique : « c‘est une crise morale qui interpelle la conscience mondiale ».

Et nous, chrétiens, que dire, que faire ?

Le 20 juillet 2025, le Pape Léon XIV, qui s’est proposé comme médiateur, a demandé « une fois de plus la fin immédiate de la barbarie de cette guerre et une résolution pacifique du conflit », a « réaffirmé l’urgence de protéger les lieux de culte et surtout tous les fidèles et toutes les personnes en Palestine et en Israël », a « renouvelé son appel à redynamiser les négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu et à la fin de la guerre », exprimant « sa préoccupation face à la situation humanitaire dramatique de la population de Gaza, dont le prix déchirant est payé en particulier par les enfants, les personnes âgées et les malades ». Le 14 août 2025, il a réitéré son appel à la paix : « Nous devons toujours rechercher le dialogue, la diplomatie, et non la violence, ni les armes. » … « Nous œuvrons, pour ainsi dire, à une “soft diplomacy”, encourageant et promouvant constamment la non-violence par le dialogue et la recherche de solutions, car ces problèmes ne peuvent être résolus par la guerre. »

Dans cette dynamique visant à offrir « un témoignage fort de proximité et de miséricorde » selon les mots du Pape Léon XIV, deux délégations de la Conférence des évêques de France (CEF) se sont rendues en Terre Sainte en mai et août 2025 « pour témoigner leur solidarité envers tous les habitants de la région, indépendamment de leur foi ». L’Église catholique de France a ainsi appelé les chrétiens de France à « soutenir les communautés chrétiennes latines et orientales en Terre Sainte par la reprise des visites et pèlerinages, l’envoi de volontaires et le soutien financier à travers les associations présentes » afin d’être « pour eux des signes d’espérance comme ils le sont pour nous aujourd’hui. » Elle a relevé qu’il « est urgent que tous les otages soient libérés, que les bombardements et les destructions s’arrêtent, que l’aide humanitaire puisse arriver à Gaza. Rien ne justifie une telle violence aveugle et aucun espoir de résolution du conflit ne sera possible tant qu’elle durera. » et a appelé « au respect inconditionnel de la dignité des personnes et de l’égalité des droits. Aucune paix, aucune société ni aucun État ne peut tenir sans justice. »

[1] Les crimes de guerre comprennent un ensemble de crimes très vastes qui doivent avoir été pratiqués en temps de guerre : meurtres, viols, vols, atteintes au patrimoine, aux biens culturels, piratage maritime, etc. La violation de trois principes peut constituer des crimes de guerre : le principe de proportionnalité des dommages qui ne doivent pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct recherché, le principe de distinction entre les combattants et la population civile et le principe qui exige de vérifier si des mesures ont bien été prises et mises en œuvre pour protéger les populations civiles.

[2] Le crime contre l’humanité est caractérisé par la volonté d’attaquer une population sans toutefois viser particulièrement tel ou tel type de population. La liste des actes pouvant constituer un crime contre l’humanité dans les textes est plus large que pour le génocide : elle inclut le meurtre, l’extermination, la déportation ou le transfert forcé, la mise en situation d’esclavage, l’emprisonnement ou encore les violences sexuelles, la torture, la persécution d’un groupe, les disparitions forcées, le crime d’apartheid, et toutes autres formes d’actes inhumains.

[3] Pour établir la réalisation d’un génocide, il faut montrer qu’il y a une volonté de détruire tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Sont ainsi visés le meurtre de membres d’un groupe, des atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, leur soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances, ou le transfert forcé d’enfants du groupe. Lorsqu’elle vise à détruire un groupe en tout ou en partie, la privation délibérée de nourriture pour les civils peut constituer un acte génocidaire.